ROSSEL André et VIDAL Jean.

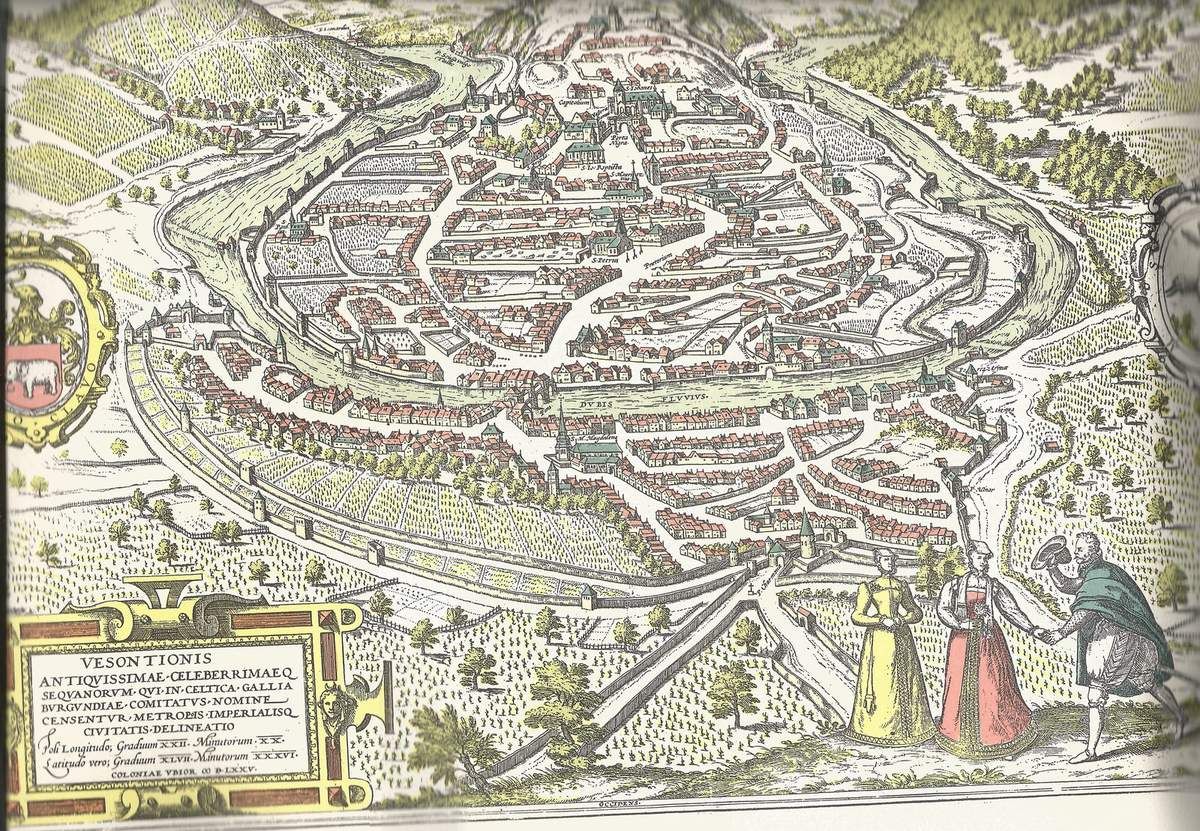

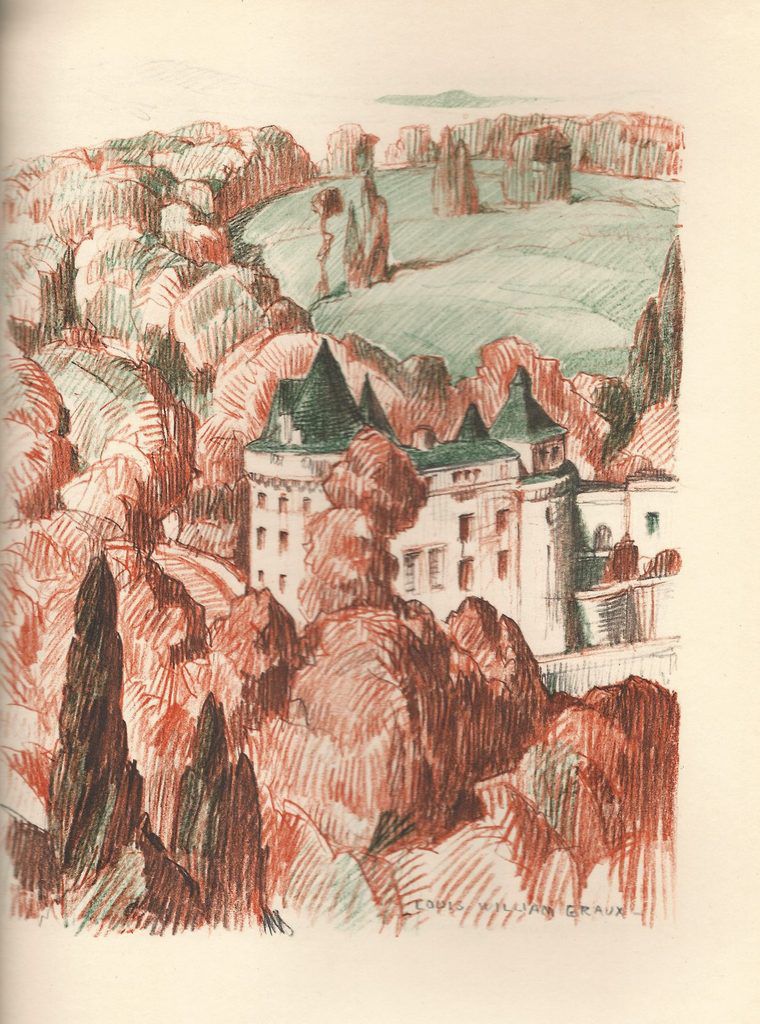

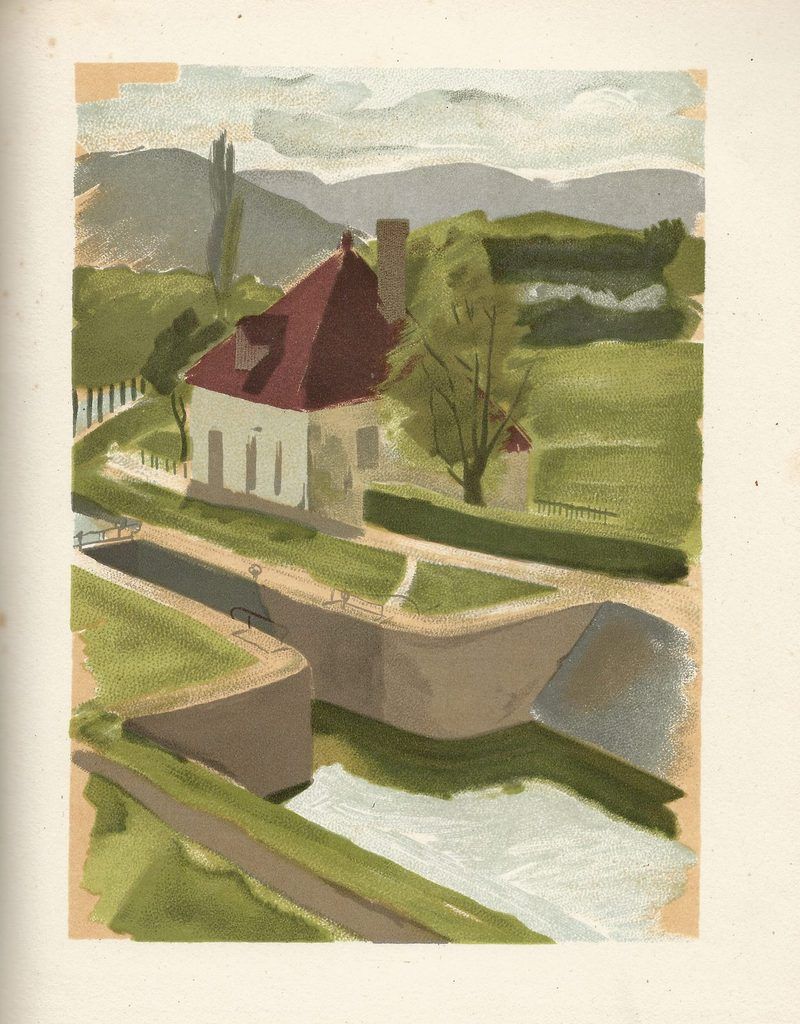

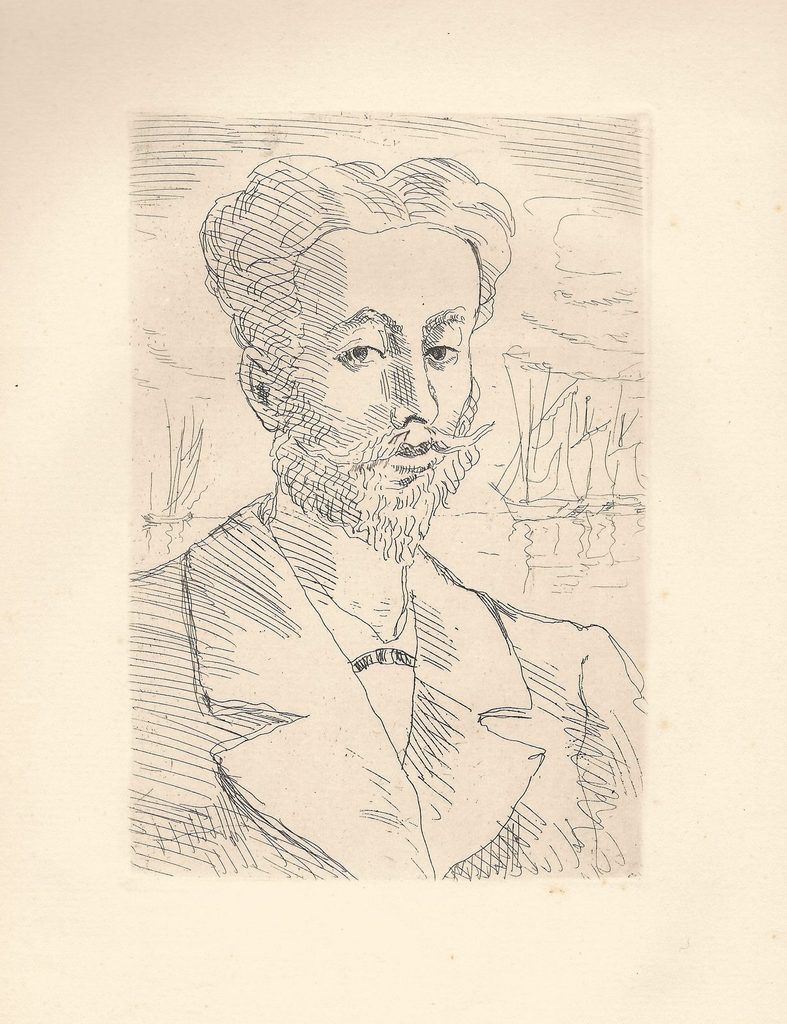

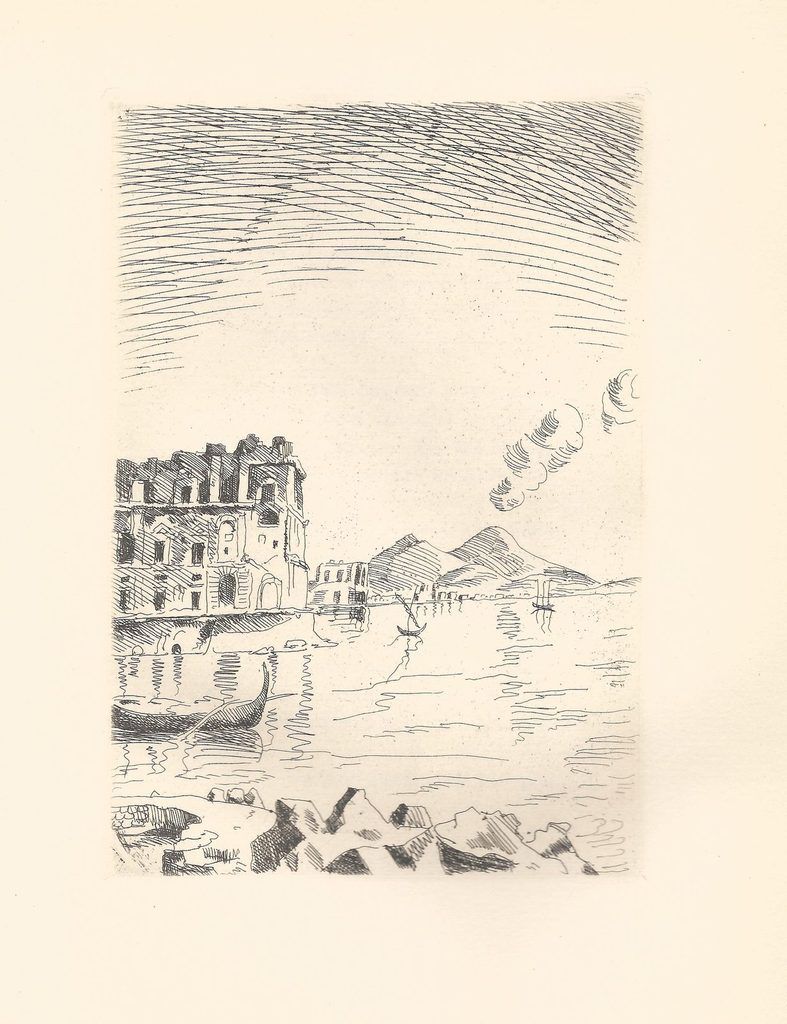

"Découverte des Duché et Comté de Bourgogne". Préface par Pierre Quarré Conservateur en chef des Musées de Dijon. Présentation par Marie-Louise Cornillot, Conservateur des Musées de Besançon. Editions Hier et Demain. 1973. En feuillets, un album in plano. Format : 57 X 40cm. Avec une notice historique descriptive de 14 pages et 46 planches en noir et en couleurs de belle qualité : plans, cartes, vues panoramiques, coupes... Index récapitulatif des 46 planches collationnées. Edition originale : exemplaire numéroté du tirage sur les Presses SIOF (N° 181). Les planches sont tirées sur papier vergé : fac-similés des gravures du XVI au XVIIIème siècle. (Cartes de Bourgogne et de Franche-Comté, plans de Dijon, monuments variés...) Bel exemplaire. Intérieur frais et en bon état.

Ouvrage mis en vente et référencé HE-19542 à la Librairie Heurtebise.

Le duché de Bourgogne est un fief féodal du royaume de France entre les IXe et XVe siècles avec pour capitale Dijon. À partir de 1006, le duché est un apanage gouverné successivement par deux lignées de sang royal, Capétiens directs et Valois. À la suite du mariage de Philippe Le hardi avec Marguerite de Flandre, les Valois-Bourgogne donnent une telle extension à leurs possessions dans les Pays-Bas entre 1363 et 1477 qu'ils envisagent d'en faire un état indépendant. Cependant, ce développement rapide entraîne la formation d'une coalition (menée par la confédération suisse et le duc de Lorraine) qui inflige une série de défaites au dernier duc Charles le Téméraire, qui trouve finalement la mort sous les murs de Nancy. La Bourgogne elle-même devient alors un Gouvernement et une Généralité du Royaume de France. Son territoire correspond essentiellement à : la Côte-d'Or, avec Dijon et Beaune - la Saône-et-Loire, avec Chalon-sur-Saône - une partie de l'Yonne, avec Auxerre. La province sera augmentée de la Bresse et du Bugey lorsque la Savoie cédera à Henri IV ses possessions sur le rive droite du Rhône. Quant aux possessions des ducs de Valois-Bourgogne dans les Pays-Bas, c'est Charles Quint, arrière petit-fils de Charles le Téméraire, qui en fera une entité politique distincte.

La Comté de Bourgogne, appelée aussi Franche Comté de Bourgogne était un important comté fondé en 986 par le comte Otte-Guillaume de Bourgogne et dont le territoire correspond aujourd'hui, approximativement à l'actuelle région de Franche-Comté. Il avait pour capitale Dole (château de Dole) et était gouverné du Xe siècle au XVIIe siècle par les comtes palatins de Bourgogne, à l'origine vassaux des ducs de Bourgogne du duché de Bourgogne. Ce comté est formé par la réunion des quatre circonscriptions administratives carolingiennes (pagi bourguignons) : l'Amous (région de la Saône, de l'Ognon et du Doubs), l'Escuens (région de Château-Chalon), le Portois (région de Port-sur-Saône) et le Varais (région enserrée dans le « M » que forme le tracé de la rivière le Doubs).

Sources : Wikipédia.